CIVICO 40

... quel rischioso, ostile, incomprensibile, magnifico altrove

di Andreina Russo

Il sole im placabile dell’autunno romano del 2017 splende su viale Trastevere e sul magico cerchio di piazza Mastai, sottratta un decennio fa da qualche amministratore capitolino toccato dalla grazia a un destino che sembrava altrettanto implacabile di parcheggio abusivo, e restituita alla quiete di spazio ottocentesco con le sue panchine di travertino, la fontana zampillante, il cerchio di alberelli che ne delimita garbatamente il perimetro. La vecchia signora quando viene da queste parti, lasciando per necessità il suo quartiere inamidato di Roma Nord, di solito non ha, o non si concede, il tempo di osservare il gioco del sole su piazze e piazzette di questa parte della città. Parcheggia in fretta (quando ha fortuna), scarica dalla macchina quello che le occorre e a testa bassa raggiunge il civico 40. Tira fuori le chiavi, apre con fatica il pesante portone di quercia e si inoltra nell’androne severo, che solo gli stucchi floreali lungo la linea dove si congiungono pareti e soffitto ingentiliscono.

placabile dell’autunno romano del 2017 splende su viale Trastevere e sul magico cerchio di piazza Mastai, sottratta un decennio fa da qualche amministratore capitolino toccato dalla grazia a un destino che sembrava altrettanto implacabile di parcheggio abusivo, e restituita alla quiete di spazio ottocentesco con le sue panchine di travertino, la fontana zampillante, il cerchio di alberelli che ne delimita garbatamente il perimetro. La vecchia signora quando viene da queste parti, lasciando per necessità il suo quartiere inamidato di Roma Nord, di solito non ha, o non si concede, il tempo di osservare il gioco del sole su piazze e piazzette di questa parte della città. Parcheggia in fretta (quando ha fortuna), scarica dalla macchina quello che le occorre e a testa bassa raggiunge il civico 40. Tira fuori le chiavi, apre con fatica il pesante portone di quercia e si inoltra nell’androne severo, che solo gli stucchi floreali lungo la linea dove si congiungono pareti e soffitto ingentiliscono.

Ma stamattina le succede qualcosa di diverso e inaspettato. Quando, carica delle sue borse, è a circa due metri di distanza dal portone, questo si apre leggermente, e un pezzo di un’altra vita vissuta ne esce, le viene incontro, le è davanti per qualche attimo, la sfiora senza vederla e scompare dietro le sue spalle.

La vecchia signora istintivamente si è fermata nel vederlo, ma senza che scatti, all’inizio, la memoria. In realtà l’ha colpita la perfezione di questa immagine, che la riporta prepotentemente indietro non a trent’anni prima, ma a più di cento, all’età quando sia lei sia colui che sta uscendo, non erano neppure “in mente dei”, ma l’edificio, quello sì, aveva cominciato da poco la sua lunga esistenza, e spiegava orgoglioso alla luce le sue pareti color sabbia, i suoi balconi di pietra, le finestre ad arco graziosamente fogliato, e soprattutto i rigogliosi dipinti liberty, donne formose e tralci flessuosi allungati nella parte alta delle facciate, quasi a toccare il cornicione sporgente, riccamente decorato.

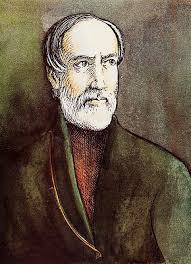

Ecco, l’uomo che sta uscendo appartiene a quel tempo, a qualche autunno dorato dei primi del ‘900, e la vecchia signora rimane per un attimo ferma a contemplarlo, attorno a lei tace il rumore del tram che passa, tacciono le voci dei venditori ambulanti e dei passanti che si affollano intorno alle bancarelle sul marciapiede. Quello che esce è un uomo molto alto, dritto, snello, indossa un cappotto blu scuro e tiene piegato sotto il braccio un quotidiano. Non ha cappello, ma porta i capelli un po’ lunghi ed una barba perfettamente curata, entrambi completamente bianchi. Alza gli occhi per guardare il cielo, poi si dirige verso piazza Mastai.

La signora pensa, in quei pochi secondi: “Che bello, un vero signore all’antica, sembra contemporaneo del palazzo, non mi stupirei se lo aspettasse una carrozza a cavalli”. La visione dell’uomo le ha trasmesso un senso di armonia, una corrispondenza perfetta tra il luogo e la persona: immagina, senza voltarsi per seguirne il cammino, che vada a sedersi nel magico cerchio della piazza, lontano dal rumore e dalle brutture imposte a viale Trastevere da amministratori capitolini questi sì ben poco illuminati, e si legga tranquillo il suo giornale. Che peccato non aver visto il nome del quotidiano - pensa la signora - ipotizzando così, a occhio, un compassato Corriere della sera.

Ma no, nonostante i capelli bianchi l’uomo ha un passo vigoroso e piazza Mastai è qui di fronte, a cinquanta metri. Probabilmente camminerà invece attraverso i vicoli fino al Tevere, forse percorrerà via della Luce, sbucherà alla Lungaretta e di lì imboccherà ponte Cestio, si fermerà un poco sull’isola a guardare le rapide vorticose del fiume, poi proseguirà per ponte Fabricio e, sfidando i due fiumi di macchine sul Lungotevere dei Pierleoni e via del Teatro di Marcello, se ne andrà a cercare un angolo tranquillo al Foro Boario, dove, scomparsa da secoli la confusione del mercato fluviale, i tre templi ne rimangono muti testimoni davanti a Santa Maria in Cosmedin.

Ma no, nonostante i capelli bianchi l’uomo ha un passo vigoroso e piazza Mastai è qui di fronte, a cinquanta metri. Probabilmente camminerà invece attraverso i vicoli fino al Tevere, forse percorrerà via della Luce, sbucherà alla Lungaretta e di lì imboccherà ponte Cestio, si fermerà un poco sull’isola a guardare le rapide vorticose del fiume, poi proseguirà per ponte Fabricio e, sfidando i due fiumi di macchine sul Lungotevere dei Pierleoni e via del Teatro di Marcello, se ne andrà a cercare un angolo tranquillo al Foro Boario, dove, scomparsa da secoli la confusione del mercato fluviale, i tre templi ne rimangono muti testimoni davanti a Santa Maria in Cosmedin.

E’ il pensiero di un attimo: la vecchia signora si riscuote ed entra nell’atrio del palazzo, ma mentre sale i gradini per giungere alla porta del suo appartamento le affiora alla mente una somiglianza: questo signore mi ricorda Giuseppe Mazzini, non solo il viso allungato e austero, i capelli e la barba, ma anche il portamento eretto, severo… Giuseppe Mazzini! Io ho conosciuto una persona che mi ricordava molto Giuseppe Mazzini, ma da giovane! Lasciando le sue borse nel soggiorno, la signora afferra le chiavi e scende di nuovo nell’androne. “Non è possibile, la persona a cui penso ha una casa a Roma, anche se ci ha abitato assai poco, ma è dalle parti di Santa Maria della Pace, vicino a Piazza Navona!”

Si ferma davanti alle cassette della posta e legge i nomi sulle targhette: eccolo! E’ lui! Possibile che negli otto anni da quando ha comprato il suo appartamento, non si sia mai accorta di quel nome, né sulle cassette né sul citofono? Chiede informazioni a Gino, il suo amico dirimpettaio, prezioso factotum che conosce ogni abitante ed ogni segreto del palazzo. Le racconta, infatti, che si tratta di un nuovo proprietario, che si è trasferito al quinto piano da un paio di mesi. E’ un tipo riservato – aggiunge - non so nient’altro. Né lei ha bisogno di sapere, perché quella persona, ora ne è sicura, lei la conosce molto bene, ma appartiene ad un altro tempo della sua vita, anzi, proprio ad un’altra delle sue diverse vite, e solo adesso riappare nitidamente nella sua memoria.

La memoria, per lei, è un cavallo bizzarro, che nei lunghi anni di solitudine ha imparato a tenere a freno, con grande cautela. Se lo lascia galoppare può travolgerla e ucciderla, per cui preferisce tenerlo fermo, tranquillo, chiuso nella sua stalla. Stavolta il cavallo però ha fatto un gran balzo ed eccola proiettata su una costa desertica affacciata su un oceano grigio, inospitale, dove i conquistadores spagnoli, inesperti di quel clima e di quel mare, incautamente costruirono una città che oggi è una capitale: Lima.

La memoria

Esattamente due vite fa. Quattro anni belli e pericolosi, intensi e vissuti avidamente, con la voracità dei quarant’anni, in luoghi dove tutto sembrava, era possibile. Un Perù devastato dalla crisi economica e dalle scelte autarchiche del governo socialista di Alan Garcìa, la vita resa precaria dalle quotidiane azioni terroristiche dei gruppi maoisti di Sendero Luminoso, una migrazione interna che concentrava nelle periferie della capitale migliaia di famiglie in fuga dai desolati deserti andini, dalla fame, dal freddo, dall’isolamento. Un tessuto sociale spaccato nettamente in due, da una parte i bianchi, discendenti dei conquistadores o immigrati recenti dall’Europa, dall’altra le masse di indios delle regioni interne e costiere. In mezzo, una tumultuosa fascia di meticci, la cui condizione socio-economica riusciva per alcuni ad avvicinarsi a quella dei bianchi, ma per i più rimaneva, in gradi diversi, simile a quella dei popoli originari. La ricchezza e il potere del Paese in massima parte nelle mani dei bianchi e della porzione più abile, o più spregiudicata, dei meticci, per il resto villaggi sperduti nelle montagne e nella selva, dimenticati da Dio, e distese infinite di “Pueblos Jòvenes” intorno alla capitale, cinico eufemismo coniato da qualche bell’ingegno del governo per definire miserabili distese di capanne di estreras, di canne, tirate su alla buona nel deserto grigiastro della costa, senza luce né acqua, se non quella distribuita dalla Municipalidad con le autobotti e conservata per gli usi di ogni famiglia in un barile di ferro arrugginito accanto all’entrata dei tuguri. Le baraccopoli intorno a Lima costituivano un paesaggio così triste e opprimente da farmi sembrare belle e ridenti, quando le vidi dopo qualche anno, le famigerate favelas di Rio de Janeiro, arroccate sulle ripide colline verdissime di vegetazione tropicale, con le catapecchie ammucchiate le une sulle altre in un turbinio di colori vivaci.

In questo mondo di contrasti drammatici, di odio di classe a mala pena velato dalla necessità delle classi di trarre vantaggi l’una dall’altra, di insicurezza costante, di rapporti sociali apparentemente facili e cordiali, ma spesso di facciata e di convenienza, i nostri figli hanno trascorso parte della loro stralunata adolescenza, mentre noi genitori vivevamo grandi emozioni, inaspettate scoperte, coglievamo tutte le opportunità di conoscenza, di crescita, di ampliamento dei nostri orizzonti mentali che questa fase difficile ma ricchissima ci offriva. Anzitutto attraverso le persone che il caso ci ha fatto incontrare: i peruviani anzitutto, e poi tutti gli espatriati come noi, nomadi per lo più privilegiati, provenienti da tutte le parti del pianeta.

Che regalo incredibile ci ha fatto la vita, che possibilità di conoscenza negato ai più, un regalo che poi si sconta, tutti, con la condanna che segue il ritorno in patria: il non essere più gli stessi, il portarsi dietro tutti i paesaggi, tutte le persone, le lingue e le fedi e le idee e le prospettive, e scoprire di essere soli, di sentirsi diversi da quelli che sono rimasti a casa che pure amiamo, ma soprattutto di avvertire che loro ci vedono diversi, non ci riconoscono, si allontanano da noi. In certe circostanze questo prezzo è altissimo, ma nessuno, di quelli che hanno avuto la sorte di vivere altrove nel mondo, rimpiange la sua scelta, anzi, se potesse la rifarebbe mille volte, pur conoscendone il finale, quasi inevitabilmente amaro.

Vivere in Perù mi ha permesso di conoscere, oltre al fascino di un Paese multiforme e delle sue culture variegate, i diversissimi modi di essere sudamericani, e la differenza enorme tra l’essere donna, così come quella dell’essere preti, in Europa e in Sudamerica. Mi ha permesso di vedere con gli occhi dei sudamericani gli USA, modello inevitabile e potenza economica oppressiva, di scoprire il modo sorprendente con cui viene organizzato il programma di un corso di cultura classica in un’università a 10.000 km da Roma e Atene, di penetrare in tutti i risvolti dell’attività dell’UNICEF a favore delle donne e dei bambini, tra le mille acrobazie per scavalcare voraci funzionari governativi e l’eroica ostinazione a far arrivare gli aiuti direttamente agli interessati, e poi di restare a bocca aperta davanti alle strategie diaboliche e le ferie scarsissime degli addetti commerciali dei grandi Paesi asiatici accreditati a Lima, e di mettere in scena la Mandragola con una compagnia di attori limeni in un paesino sperduto sulle Ande senza luce elettrica e minacciato dai terroristi.. E ancora e ancora… Quante esperienze stupefacenti e contraddittorie, quanti luoghi comuni crollati, quante mentalità nazionali ridicolizzate, quanti angusti orizzonti lacerati irrimediabilmente dall’impatto continuo e violento con realtà “altre”….

Vivere in Perù mi ha permesso di conoscere, oltre al fascino di un Paese multiforme e delle sue culture variegate, i diversissimi modi di essere sudamericani, e la differenza enorme tra l’essere donna, così come quella dell’essere preti, in Europa e in Sudamerica. Mi ha permesso di vedere con gli occhi dei sudamericani gli USA, modello inevitabile e potenza economica oppressiva, di scoprire il modo sorprendente con cui viene organizzato il programma di un corso di cultura classica in un’università a 10.000 km da Roma e Atene, di penetrare in tutti i risvolti dell’attività dell’UNICEF a favore delle donne e dei bambini, tra le mille acrobazie per scavalcare voraci funzionari governativi e l’eroica ostinazione a far arrivare gli aiuti direttamente agli interessati, e poi di restare a bocca aperta davanti alle strategie diaboliche e le ferie scarsissime degli addetti commerciali dei grandi Paesi asiatici accreditati a Lima, e di mettere in scena la Mandragola con una compagnia di attori limeni in un paesino sperduto sulle Ande senza luce elettrica e minacciato dai terroristi.. E ancora e ancora… Quante esperienze stupefacenti e contraddittorie, quanti luoghi comuni crollati, quante mentalità nazionali ridicolizzate, quanti angusti orizzonti lacerati irrimediabilmente dall’impatto continuo e violento con realtà “altre”….

Ecco, quel signore là con il suo cappotto di panno blu e il giornale sotto il braccio è un altro reduce di quell’altro mondo, ma un reduce illustre, non tanto per il lavoro che vi ha svolto con una serietà non comune, ma perché di questo destino ha fatto tesoro nel modo più prezioso, forse perché lo ha attraversato da solo, senza i vincoli di una famiglia al seguito. E questo mondo lui lo ha esplorato in profondità, dai templi distrutti nelle foreste di un Vietnam bruciato dalla guerra, ai recessi più impervi e rischiosi delle Ande, fino all’ultima tappa, un vero finis terrae, nelle contraddizioni del Sud Africa.

E ora sorrido, pensando che un giorno che poteva essere tragico di trent’anni fa, per quel signore là ho girato invano tutta Lima per scovare un pigiama King size, perché raramente i peruviani raggiungono la sua altezza e lui era ricoverato in ospedale con la schiena spezzata dopo essere rotolato giù con la sua jeep per un dirupo sulle Ande, in una delle sue spericolate esplorazioni. A mio marito che era accorso ad assisterlo, aveva chiesto, con voce sofferente ma decisa, di procurargliene uno, dopo avergli confessato candidamente che da anni non possedeva un pigiama, ma ora non poteva proprio farne a meno.

Un vero signore, uno studioso attento, un fotografo raffinato, che ha raccolto grazie alla sua mitica Rolleiflex un prezioso archivio di immagini uniche di luoghi sconosciuti ai più, un amico ospitale e generoso, alla cui tavola, intorno alla quale ho visto il fior fiore dell’intellighenzia peruviana più che uomini di affari, ho più volte gustato la squisita minestra di pesce con lo yuyo, l’alga marina dalle straordinarie qualità benefiche e dal profumo di oceano. Un uomo gentile e schivo, come spesso sono le persone dotate di una profonda cultura che proprio per questo sono arrivate al traguardo che fu di Socrate: so una cosa sola, che non so niente. Una verità che sembra un paradosso.

Qualche giorno dopo

Lo incontro di nuovo, questa volta seduto al caffè sul marciapiedi a due passi dal portone, che sta bevendo, credo, il primo cappuccino della giornata. Stavolta non ho difficoltà ad avvicinarmi, mi riconosce, scatta in piedi, abbraccio. Ritrovo i toni bassi della sua voce, l’affabilità spontanea, come se non ci vedessimo da venti minuti, non da venti anni. Prendo un caffè con lui, mi chiede dei figli, come stanno che fanno. Non sembra stupito di vedermi là, forse lui sì aveva visto i miei cognomi sul citofono. Passiamo mezz’ora insieme chiacchierando soprattutto del presente, parliamo di un caro amico comune che vive a Saronno e che ci piacerebbe rivedere. Con lui, e con un altro amico peruviano, quest’uomoè stato sequestrato, tenuto prigioniero e rapinato da un gruppo di giovanissimi terroristi in una zona interna delle Ande, dove nemmeno l’esercito si avventurava. Lui e i due amici hanno nascosto il loro vero lavoro e si sono finti archeologi, ma hanno rischiato la vita quando alla prima domanda che ha fatto loro il giovane capo del gruppo (Che squadra ha vinto il campionato italiano quest’anno?) non hanno saputo rispondere. Poi li hanno trascinati sulla piazza di un pueblo vicino, dove avevano radunato i contadini terrorizzati, li hanno fatti assistere ad un processo sommario al sindaco del paese e all’esecuzione del disgraziato. Quando ormai erano sicuri di essere i prossimi, e dentro di loro era nata una strana, terribile calma simile a un gelo improvviso, si erano sentiti ordinare di andarsene con la gente che abbandonava sconvolta la piazza. “Vayanse con la masa”, le ultime parole udite, e già si sentivano, avviandosi per la discesa, i colpi esplodere nelle schiene. Invece no: usciti dal villaggio hanno seguito con le gambe tremanti la strada che li portava lontano, sotto un cielo nerissimo scintillante di stelle, come solo in quei deserti si vede, il cielo degli antichi, che i popoli dei paesi sviluppati non vedono più da secoli. Hanno camminato per ore come automi, i cervelli spenti, le gambe come pezzi di legno, cercando, trovando un fioca luce in lontananza. Finalmente un altro pueblo, immerso nell’oscurità. Bussano a una porta, non aprono, ma una voce sussurra da dentro che più avanti c’è la casa di un gringo, una casa colorata. Un bianco! Rincuorati, increduli, avanzano, la individuano, bussano, fanno sentire le loro voci, chiedono aiuto in inglese. Niente, la casa rimane chiusa e muta. Crollano vicino alla porta, si accucciano come cani. Non sentono la fame, il freddo pungente, la sete. Dormono. La mattina dopo la porta si apre e l’ingegnere statunitense che dirige la vicina miniera li guarda stupefatto. Ma da dove venite? - chiede scuotendoli. Dall’altro mondo, scherza l’amico peruviano.

Ma di tutto questo, oggi, non una parola. Sento la mia voce che dice: dai, cerco io di convincere Luigi a venire a Roma, per ritrovarci tutti e  tre. Certo! – dice lui con un sorriso - mi farebbe felice! Ma mentre lo dice lo sento lontano. In Perù, quando io avevo 38 anni lui ne aveva 35. Oggi io ho settant’anni, lui, forse, molti di meno, o molti di più. Le nostre vite si sono sfiorate per un breve giro di anni e poi si sono allontanate come comete dalle orbite divergenti. Io di lui ricordo tutto, perché il suo era il modello di una vita che non avevo scelto, ma che proprio per questo è rimasto tra i miei sogni irrealizzati. Se avessi avuto solo un po’ più di coraggio, solo un po’ meno paura della solitudine… Per questo lui di me, io credo, non ricorda niente.

tre. Certo! – dice lui con un sorriso - mi farebbe felice! Ma mentre lo dice lo sento lontano. In Perù, quando io avevo 38 anni lui ne aveva 35. Oggi io ho settant’anni, lui, forse, molti di meno, o molti di più. Le nostre vite si sono sfiorate per un breve giro di anni e poi si sono allontanate come comete dalle orbite divergenti. Io di lui ricordo tutto, perché il suo era il modello di una vita che non avevo scelto, ma che proprio per questo è rimasto tra i miei sogni irrealizzati. Se avessi avuto solo un po’ più di coraggio, solo un po’ meno paura della solitudine… Per questo lui di me, io credo, non ricorda niente.

Eppure vorrei incontrarlo davvero, un’altra volta, lontano dal frastuono di un marciapiede romano e chiedergli, guardandolo negli occhi: anche tu ti senti straniero? anche tu sei rimasto là, in quel rischioso, ostile, incomprensibile, magnifico altrove?