UN SUEÑO NOMADA

por Sac-Nicté García

Hace unas semanas recibí una invitación para escribir un texto sobre mi experiencia como persona migrante que escogió el viajar como una forma de vida. En un principio me emocioné muchísimo al tener la posibilidad de compartir mi experiencia de viaje. Sin embargo, ponerme delante del papel en blanco a escribir sobre el sueño de una vida nómada -justo ahora que he tenido que posponer el proyecto de recorrer el continente americano- me llena de nostalgia.

Hace unas semanas recibí una invitación para escribir un texto sobre mi experiencia como persona migrante que escogió el viajar como una forma de vida. En un principio me emocioné muchísimo al tener la posibilidad de compartir mi experiencia de viaje. Sin embargo, ponerme delante del papel en blanco a escribir sobre el sueño de una vida nómada -justo ahora que he tenido que posponer el proyecto de recorrer el continente americano- me llena de nostalgia.

Probablemente cuando este texto vea la luz habré cumplido ya un año de vivir en una pausa obligada y volver ahora la vista atrás es un oportunidad para reflexionar sobre esta esencia nómada que me impulsa al movimiento constante.

En el 2019 emprendí un viaje en camioneta con el que llevaba soñando desde hacia más de 15 años y ha sido, con creces, la experiencia más fascinante, enriquecedora, retadora, atemorizante y liberadora que he podido vivir.

Recuerdo perfectamente el momento en el que se sembró esa semilla aventurera en mi corazón. Estaba estudiando en la universidad y durante unas vacaciones de verano salí de viaje con algunas amigas. Recorrimos el sureste de México de aventón*. En una de las largas esperas que hicimos en una gasolinera en Chiapas, conocimos a Sandra, una artesana que viajaba de ciudad en ciudad. Entablamos conversación y nos preguntó si podía viajar con nosotras. Por supuesto, le dijimos que sí y compartimos el viaje de Palenque a San Cristóbal de Las Casas. Me pareció una mujer increíblemente valiente y libre y en ese momento supe que quería ser como ella y recorrer toda Latinoamérica.

El tiempo pasó y los compromisos estudiantiles y la vida me fueron llevando por otros caminos. Me mudé a otro país para estudiar y luego trabajar; después me enamoré de alguien con quien me fui a vivir a un tercer país. Viajé todo lo que las vacaciones y el dinero me permitían, pero siempre tuve ganas de más. Ese anhelo de viajar como Sandra, sin puerto de destino ni fecha de vuelta, estaba latente en mi interior y se acrecentaba con los años.

En el 2011 cuando vivía en Andorra, conocí a una pareja que pronto se hicieron mis amigos y que me hicieron el mejor regalo del mundo sin saberlo. Martha y Marià estaban preparando un viaje en furgoneta. Empezarían por Argentina con la intención de llegar a México en el lapso de un año. La cena de despedida que organizaron me dejó con la ilusión de saber que eso con lo que había soñado tanto tiempo era posible. Seguí sus pasos atentamente a través del blog que crearon y cada vez que pensaba en ellos, mi corazón vibraba al imaginarme haciendo lo mismo. No está por demás contar que su viaje más bien se convirtió en una forma de vida y apenas el año pasado llegaron a México.

Cuando cumplí 35 años tomé una de las decisiones más importante de mi vida. Decidí dejar de esperar a la persona que me acompañara en ese gran viaje. Después de mucho pensar y pensarme me di cuenta que había estado posponiendo ese sueño porque tenía mucho miedo de hacerlo sola. Sentía que no podría, que sería demasiado para mí. ¿Cómo iba a andar sola por el mundo? ¿Cómo una mujer iba a andar cruzando las carreteras de países desconocidos? Me entraba pánico y esperaba pacientemente que quienes habían escogido ser mis compañeros de vida tuvieran el mismo ímpetu que yo. No fue así y me frustré muchísimo. Por un momento pensé que no había otra opción que dejar mis ganas a un lado y vivir la vida que todo mundo esperaba que viviera: pareja, hijxs, casa, empresa, vacaciones, cenas navideñas en familia. La postal 'perfecta'... que no era para mí.

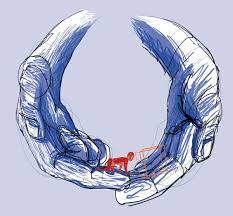

A pesar de los cuestionamientos de las personas que estaban cerca y de las que estaban lejos, de los prejuicios, de las inseguridad, del temor al cambio y a la incertidumbre por un futuro que no existía, pero sobretodo, a pesar del temor a ser violentada en el camino, a morir por atreverme a ser libre, a desaparecer como lo hacen tantas otras mujeres en este mundo, un buen día me dije a mi misma que ya era tiempo de dejar de posponer ese sueño y empezar a materializarlo. Ahí comenzó mi aventura. Atreverme a hacerlo sola fue todo un proceso de soltar miedos y apegos. Empecé a vislumbrar un camino: trabajar un año en Canadá para poder comprarme una furgoneta y desde ahí llegar a la Patagonia.

A pesar de los cuestionamientos de las personas que estaban cerca y de las que estaban lejos, de los prejuicios, de las inseguridad, del temor al cambio y a la incertidumbre por un futuro que no existía, pero sobretodo, a pesar del temor a ser violentada en el camino, a morir por atreverme a ser libre, a desaparecer como lo hacen tantas otras mujeres en este mundo, un buen día me dije a mi misma que ya era tiempo de dejar de posponer ese sueño y empezar a materializarlo. Ahí comenzó mi aventura. Atreverme a hacerlo sola fue todo un proceso de soltar miedos y apegos. Empecé a vislumbrar un camino: trabajar un año en Canadá para poder comprarme una furgoneta y desde ahí llegar a la Patagonia.

Así fue. Pasé un año en Vancouver, trabajando en un restaurante de comida libanesa, aprendiendo a vivir lejos de mi familia y amistades y conociéndome cada vez un poco más. Cuando llegó el momento de cerrar mi ciclo en aquel país del norte, todos los fantasmas que había escondido muy bien en la comodidad de un piso de alquiler y un trabajo fijo, salieron a flote e hicieron que la búsqueda de la furgoneta 'perfecta' me pareciera lo más extenuante del mundo.

Leí mil y un blogs para encontrar el vehículo adecuado y como transformarlo en vivienda. Seguí con atención aquellos que daban recomendaciones para llevar la 'vanlife experience' de la mejor manera y los que hablaban de los errores que cometían las principiantes en este arte de vivir sobre ruedas y cómo evitarlos. Los cometí todos: escogí la camioneta que sería mi hogar en función de la buena vibra de la chica que la vendía, Abby, una neozelandesa muy simpática y escaladora que llevaba viviendo en ella un año; la compré una semana antes de irme de Canadá, justo cuando cayó la peor nevada de la temporada así que no pude probar cómo era conducirla ni vivir en ella hasta el día que salí del país porque se me vencía mi visado; por lo tanto, no pude hacer, como lo recomiendan los blogs de gente experimentada, viajes cortos para saber si esa era la camioneta que se adecuaba a mis necesidades. Y finalmente, contrario a todas las recomendaciones, inicié mi ruta sin tener absolutamente ningún plan.

El 14 de febrero de 2019, después de haberme despedido de la pequeña familia que hice en aquella bella y lluviosa ciudad, vacié la habitación en la que viví, metí mis pocas pertenencias en la camioneta, me senté frente al volante y empecé a manejar sin saber mi destino. Había nevado muchísimo e ir a cualquier sitio fuera de Vancouver era una locura por el estado de las carreteras y sin tener experiencia previa manejando sobre nieve. Mientras me debatía sobre el rumbo que tomaría, vi un letrero que señalaba la frontera con Estados Unidos y pensé que lo mejor sería huir de las nevadas y me encaminé hacia aquel país que me provocaba muchísimo recelo, pero que era el paso obligado para el viaje hacia el sur.

Llegué a Seattle en medio de una borrasca de nieve y sintiendo que aún no estaba lista para pasar mi primera noche durmiendo en furgoneta, decidí alquilar una habitación y dormir calientita. Al llegar a la cama me cayó todo el cansancio y el estrés acumulado por la preparación del viaje. Como si estuviera recargando energía para lo que se avecinaba en mi andar por el mundo, dormí casi dos días seguidos. Al tercer día, descubrí cuál sería mi forma de planear el viaje, las recomendaciones que me hacía la gente local con la que platicaba y el mapa de la costa oeste que Abby había dejado en la camioneta y que tenía marcado con lapicero algunos puntos de la geografía estadounidense que, supuse, valía la pena conocer.

Así empecé un viaje de 3 meses -el tiempo que me otorgaron como turista- por el país del 'fast food' y de Hollywood. Sin planes, sin rumbo fijo, improvisando al máximo. Mi andar por aquel rincón del mundo me llevó a visitar a los pueblos originarios del norte, a conocer a un escultor de tótems gigantes que se preguntaba qué hacía en aquel lugar tan apartado del mundo y tan lleno de nieve una mexicana viajando sola en su camioneta, a visitar el pueblo donde se ambientó la historia de vampiros adolescentes deprimidos y enamorados más famosa de los últimos años, a conocer a una mujer de Europa del Este que había ido a parar a un pueblo de aquella zona por amor y que me abrazó con mucha emoción cuando se enteró de mi viaje, a caminar por un Springfield que comercializaba su nombre con murales de la familia estadounidense amarilla más famosa de la televisión. También me llevó a estar en medio de secuoyas gigantes y a darme cuenta de lo pequeñito que somos en este inmenso mundo y descubrí que tengo un miedo enorme a morir devorada por osos. El algún momento dado mi andar me llevó al Valle de la Muerte, a dormir en el desierto bajo las estrellas y al silencio abrumador.

Así empecé un viaje de 3 meses -el tiempo que me otorgaron como turista- por el país del 'fast food' y de Hollywood. Sin planes, sin rumbo fijo, improvisando al máximo. Mi andar por aquel rincón del mundo me llevó a visitar a los pueblos originarios del norte, a conocer a un escultor de tótems gigantes que se preguntaba qué hacía en aquel lugar tan apartado del mundo y tan lleno de nieve una mexicana viajando sola en su camioneta, a visitar el pueblo donde se ambientó la historia de vampiros adolescentes deprimidos y enamorados más famosa de los últimos años, a conocer a una mujer de Europa del Este que había ido a parar a un pueblo de aquella zona por amor y que me abrazó con mucha emoción cuando se enteró de mi viaje, a caminar por un Springfield que comercializaba su nombre con murales de la familia estadounidense amarilla más famosa de la televisión. También me llevó a estar en medio de secuoyas gigantes y a darme cuenta de lo pequeñito que somos en este inmenso mundo y descubrí que tengo un miedo enorme a morir devorada por osos. El algún momento dado mi andar me llevó al Valle de la Muerte, a dormir en el desierto bajo las estrellas y al silencio abrumador.

Me descubrí más fuerte y valiente de lo que pensaba. Mis primeros días tuve que luchar con el frío enrabiado del norte, con la nieve por todos lados. Hice mi lugar de refugio todas las bibliotecas de los pueblos y ciudades que visitaba. Aprendí cómo viven las personas 'homeless' en aquel país, porque yo era una más de ellas. Lloré la muerte por congelación de un hombre a las puertas de un super mercado la noche que más frío he sentido en mi vida. Me sentí perdida y después de mucho andar, encontré nuevamente mi rumbo. Sentí mucho miedo, a la oscuridad, a la soledad, a los animales salvajes y a los hombres -más salvajes aún-. Y después, la tormenta pasaba y los días traían sorpresas agradables, gente bella y generosa que me regalaban calidez y largas charlas con las que disipaba esos mis temores.

Una de las cosas que más disfruté en mi viaje por Estados Unidos fue seguir las huellas de una road movie icónica sobre dos mujeres rebeldes que huían hacía su libertad, Thelma & Louise. Sin saber cómo, fui recorriendo los mismos paisajes rocosos, interminables, y contemplé la vastedad del cañón dónde saltaron a la vida y encontraron la muerte.

Mis últimos días por Estados Unidos los compartí con mi hermana, recorrimos juntas la ruta 66, nos hartamos de hacernos fotos y de vivir como si estuviéramos en una película. De Chicago a Los Ángeles, pasamos una noche de locura en Las Vegas que nos dejó un tatuaje de recuerdo, hecho en plena madrugada. No podía esperar menos de aquella ciudad que nunca duerme. Y así nos despedimos Shiadani y yo, en el puerto de Santa Mónica, escuchando a un músico callejero que descubrimos era catalán. Un abrazo fuerte, la promesa de repetir la hazaña, la nostalgia de ver a mi hermanita alejarse caminando por el muelle, la curiosidad por lo que venía después.

***

¿No te da miedo viajar sola? Fue la pregunta que más he escuchado desde que me asumí esta vida. Al principio decía que no. Pero a base de escucharla y escucharme, fui cambiando mi respuesta. 'Por supuesto' empecé a responder, 'pero no estoy dispuesta a que el miedo me quite esta posibilidad tan maravillosa de vivir en el mundo'. Sin duda, este atreverme a fluir en la carretera ha sido el camino más intenso para aprender a reconocer mis miedos, a trabajarlos y a seguir adelante en esta sociedad en la que a las mujeres nos coarta la libertad implantando el miedo.

¿No te da miedo viajar sola? Fue la pregunta que más he escuchado desde que me asumí esta vida. Al principio decía que no. Pero a base de escucharla y escucharme, fui cambiando mi respuesta. 'Por supuesto' empecé a responder, 'pero no estoy dispuesta a que el miedo me quite esta posibilidad tan maravillosa de vivir en el mundo'. Sin duda, este atreverme a fluir en la carretera ha sido el camino más intenso para aprender a reconocer mis miedos, a trabajarlos y a seguir adelante en esta sociedad en la que a las mujeres nos coarta la libertad implantando el miedo.

Y así fue mi entrada a México. Recuerdo que el día anterior a cruzar la frontera con México, un amigo a quien visité me regaló un llavero de defensa y una alarma por si me encontraba en peligro. Lo agradecí con una sombría sonrisa. El día que pise tierra mexicana vi cómo se materializaron en mi ser todos los cuestionamientos recibidos desde que decidí ir conmigo misma por la vida. Llegaba a mi terruño,, ese donde la violencia contra las mujeres es atroz, donde nacer mujer pareciera ser un castigo. Me detuve un tiempo en casa de familiares a quienes no veía desde hacía años. Ahí me familiaricé con los olores, los sonidos y los ritmos de este país que echaba tanto de menos. Me enamoré de y en Tijuana.

Aquí empezó una manera de andar diferente. Mi viaje que había sido en solitario en Estados Unidos, aquí se convirtió en la ruta de la nostalgia porque me dediqué a visitar amistades que tenía en diferentes puntos de la geografía mexicana y que hacia muchísimos años que no veía. También una parte de éste, lo hice en compañía de la compañera sentimental que tenía en ese entonces y de una amiga por un corto periodo de tiempo. Juntas compartimos un camino desértico y maravilloso de Baja California, cruzamos una montaña rocosa que me recordaba a historias que me contó una amiga de la India, estuvimos rodeadas de mares azules intensos y de bosques de cactus interminables. Sobrevivimos a la peor época de calor de la península californiana, me harte de playas perfectas, descubrí un México a través de los ojos de ella y me gustaba lo que veía. Nadamos en pozas de aguas termales, con las olas del mar a un lado, y como sirenas, flotamos en ese manto de estrellas que nos cobijaba, rodamos desnudas bajo dunas de arena blanquísima, cocinamos bajo cualquier sombra que nos daban los árboles en la pequeña estufa portátil, hicimos quesadillas en los parques de los pueblos a los que llegábamos... Vivimos, simplemente vivimos. Muchas veces, con la zozobra de sabernos mujeres viajando en un país, tristemente también, muy misógino y lesbófobo.

Y uno de mis temores se hizo realidad. En México nos robaron. Supongo que era parte de la experiencia. En una ocasión se llevaron cosas de mi compañera y de mi amiga mientras nos bañábamos en un lago que parecía un paraíso. La siguiente vez, después de haber cruzado en ferry el mar y cuando ya el verde intenso de los bosques por donde andábamos no dejaba lugar a dudas de que estábamos al interior del país, el robo me pegó en lo que más me dolía. Se llevaron mi herramienta de trabajo, mi cámara de vídeo, y eso me dejó en el desconsuelo. Qué gran lección de desapego aprendí aquella vez. Mi equipo de trabajo era lo único que tenía de valor material en ese momento de mi vida y por ende ahí depositaba mis temores. Así que de imprevisto, eso a lo que me agarraba dejó de estar en mi vida. Al cabo de los días, después de llorarlo y de resolver de urgencia un trabajo para el que me habían contratado, solté mi cámara y lo que representaba para mí y comencé a andar aún más ligera por la vida.

Reconozco que en ese momento tuve la necesidad de parar, busqué refugio en mi familia, corrí a aquel rinconcito del mundo donde sentí que había paz. En Xalapa mi abuela enfermó y pensé en detener un poco mi andar para acomodarme en esa sensación de vulnerabilidad que me dejó el robo y a vivir la inminencia de la muerte. Después de que mi abuela se recuperó y de haberme despedido de mi compañera, volví al camino yo sola. Otra vez a recorrer esas carreteras que te absorben y a vencer los miedos de viajar conmigo misma. Lo que encontré me gustó: historia ancestral, cultura viva, alegría a pesar de todo. Y lo más importante: el camino de una cachorrita de la calle y el mío se cruzaron. En ese momento empezó un nuevo andar.

Con Tashi de compañía, mis viajes se adaptaron a vivirme en compañía de una mascota. Mis paradas y visitas estuvieron determinadas por la posibilidad o no de estar con ella. El camino de improvisación se fue transformando poco a poco y los sitios a los que llegaba también. Lo cierto es que viajar con Tashí me permitió encontrarme con gente de gran corazón, fue y es un gran filtro para encontrar la bondad y el amor en el mundo. Crucé con ella a Guatemala y mis días ahí fueron pausados. Recuerdo el lago Atitlán con su calma que todo lo impregnaba y el contraste con el volcán de Fuego. En mi cumpleaños subí el Acatenango y dormí bajo el arrullo de erupciones volcánicas que pintaban de un rojo maravillo el cielo nocturno.

En diciembre volví a Chiapas para asistir al Encuentro de Mujeres que Luchan, organizado por las zapatistas y fue una explosión de energía el estar reunidas ahí todas juntas. Salí con ganas de hacer tantas cosas y decidí que me quedaría unos meses más en México, con proyectos para impartir talleres y crear en colectividad. Pensé que el punto para iniciarlo sería el pueblo de donde viene mi familia y proyecté, ésta vez sí, una ruta por el sureste mexicano de trabajo nómada creando documentales.

En diciembre volví a Chiapas para asistir al Encuentro de Mujeres que Luchan, organizado por las zapatistas y fue una explosión de energía el estar reunidas ahí todas juntas. Salí con ganas de hacer tantas cosas y decidí que me quedaría unos meses más en México, con proyectos para impartir talleres y crear en colectividad. Pensé que el punto para iniciarlo sería el pueblo de donde viene mi familia y proyecté, ésta vez sí, una ruta por el sureste mexicano de trabajo nómada creando documentales.

Para llegar al pueblo de mis abuela tomé el camino largo y le dí la vuelta a la Península de Yucatán. Encontré un pequeño refugio a la orilla de la laguna de Bacalar y por unos días me dejé envolver en la fantasía de vivir allí, con ese azul, con hamacas, con un escritorio viendo al agua, trabajando y caminando y viendo a mi perra correr feliz con los demás perros del barrio. Después me di cuenta que si quería empezar mi proyecto tendría que moverme pronto hacia Veracruz y seguí la ruta de la la Riviera Maya y descubrí que no es mi lugar favorito porque en todos lados están prohibido andar con mascotas.

Volví a Xalapa, la ciudad donde crecí, a poner en orden ese proyecto de talleres itinerantes y a visitar a mi abuela, antes de volver a irme -esta vez planeaba que fuera por un largo tiempo-. Pero la vida es lo que es. Una planificando, creando, diseñando y ella, imagino, sonriendo con ternura ante los planes que no serán. A finales de febrero mi abuela enfermó de gravedad, nuevamente. Estuvo ingresada en el hospital y yo sentí que no podía irme sin saber que estaba recuperada. Cuando le dieron el alta y después de los cuidados en casa, mi abuela María recuperó la salud casi milagrosamente. Pero para ese momento, las fronteras ya estaban cerradas y el miedo generalizado en el mundo pesaba como una losa.

***

Si me apego a la definición del diccionario que señala que una persona nómada es aquella que carece de un lugar estable para vivir, que está en constante viaje o desplazamiento, podría decir sin lugar a dudas que eso fui durante un año de mi existir. Una nómada de la vida.

Después de más de 17 000 kilómetros de carretera, cuatro países, incontables ciudades y pueblos, cientos de abrazos y charlas con gente bella que me crucé en mi andar, me tocó guardarme -como a todos- en una casa, no salir. Tuve la fortuna de estar en un lugar prestado bellísimo, con unas ventanas que me permitían ver el Cofre de Perote y unos atardeceres estupendos. Allí me senté a observarme y me gustó lo que encontré: una mujer que había aprendido a vivirse sola y a disfrutarse en esa soledad y que, al hacerlo, había podido reconocer sus debilidades y fortalezas. Esa soy yo, una mujer valiente que desafié mis propios miedos y que me atreví a ir a contracorriente de los designios del mundo que gritan sin miramientos 'las mujeres no viajan solas' y si lo hacen, reciben su merecido. Me negué a vivir esa creencia. No la quise para mí, ni la quiero para ninguna otra mujer. Nos quiero libres, libres y vivas. Sobretodo nos quiero libres de ser y de vivir como nos plazca. Nos quiero libres y sin miedo.

Después de más de 17 000 kilómetros de carretera, cuatro países, incontables ciudades y pueblos, cientos de abrazos y charlas con gente bella que me crucé en mi andar, me tocó guardarme -como a todos- en una casa, no salir. Tuve la fortuna de estar en un lugar prestado bellísimo, con unas ventanas que me permitían ver el Cofre de Perote y unos atardeceres estupendos. Allí me senté a observarme y me gustó lo que encontré: una mujer que había aprendido a vivirse sola y a disfrutarse en esa soledad y que, al hacerlo, había podido reconocer sus debilidades y fortalezas. Esa soy yo, una mujer valiente que desafié mis propios miedos y que me atreví a ir a contracorriente de los designios del mundo que gritan sin miramientos 'las mujeres no viajan solas' y si lo hacen, reciben su merecido. Me negué a vivir esa creencia. No la quise para mí, ni la quiero para ninguna otra mujer. Nos quiero libres, libres y vivas. Sobretodo nos quiero libres de ser y de vivir como nos plazca. Nos quiero libres y sin miedo.